计划推广月份:

3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月

适宜推广区域:

南方稻区

解决的主要问题:

水稻“三控”技术是针对目前我国水稻生产中化肥、农药过量施用、肥料利用率低、环境污染重等突出问题,由广东省农业科学院水稻研究所主持研制的高效安全施肥及配套技术体系。该技术以控肥、控苗、控病虫(简称“三控”)为主要内容。技术成果破解了“高产与氮高效、控病虫、抗倒伏难协调”的技术难题,主要解决三个问题:一是水稻肥料利用率低导致的环境污染问题,氮肥利用率提高10个百分点(相对提高30%)以上;二是农药施用量高的问题,该技术可减少主要病虫害20%以上,每季少打农药1~3次;三是水稻倒伏问题,对于水稻稳产、高产、优质都很重要,这在优质稻生产区和沿海台风频繁地区尤为重要。该技术在减肥减药的同时还可增产10%左右,可作为水稻化肥农药“两减”的重要抓手。连续多年被列为广东省农业主推技术和广东省农业面源污染治理重点推广技术,在世界银行贷款广东农业面源污染治理项目区广泛应用。

与现有或者同类技术的比较优势:

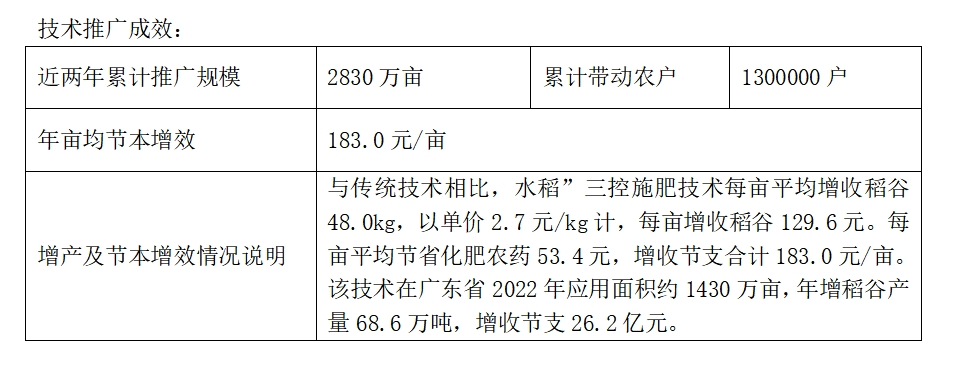

与传统技术相比,水稻“三控”施肥技术有三大优势:一是高产稳产,增产增收。一般增产10%左右,倒伏大幅减轻,抗逆性强,稳产性好,每亩增收节支180元左右。二是省肥省药,安全环保。节省氮肥20%左右,氮肥利用率提高10个百分点(相对提高30%),面源污染大幅减轻,纹枯病、稻飞虱和稻纵卷叶螟等主要病虫害减少30%-50%,可少打农药1-3次。三是操作简单,适应性广。多年多点的示范和推广应用表明,只要按技术规程去做,就可获得稳定的增产增收效果。不同品种、不同种植方式、不同土壤和气候条件下均可应用,效果稳定。

技术要点以及对生态环保的影响:

一、水稻“三控”施肥技术要点 1、氮肥总量控制:根据目标产量和不施氮空白区产量确定总施氮量。以空白区产量为基础,每增产100公斤稻谷施氮5公斤左右。空白区产量可通过试验确定,也可通过调查估计。 目标产量根据品种、土壤和气候等条件确定。 2、氮肥的分阶段调控:在总施氮量确定后,按照基肥占40%左右、分蘖中期(移栽后15天左右)占20%左右、幼穗分化始期占30%左右、抽穗期占5%-10%的比例,确定各阶段的施氮量,追肥前再根据叶色作适当调整。该技术的最大特点是“氮肥后移”,大幅减少分蘖肥 ,控制无效分蘖,在保证穗数的前提下主攻大穗。 3、磷钾肥的施用:在不施肥空白区产量基础上,每增产100公斤稻谷需增施磷肥(以P2O5计) 2-3公斤,增施钾肥(以K2O计) 4-5公斤。在缺乏空白区产量资料的情况下,可按N:P2O5:K2O =1:0.2~0.4:0.8~1的比例确定磷钾肥施用量。磷肥全部作基肥,钾肥在分蘖期和穗分化始期各施一半。 4、其它配套技术:(1)合理密植,保证基本苗数。每亩栽插或抛植1.8万穴左右,其中杂交稻基本苗数要达到3万,常规稻要达到6万。(2)适时晒田。当茎蘖数达到目标穗数的80%时开始晒田,控制无效分蘖。但不要重晒田。(3)防治病虫害。采用“三控”施肥技术的稻田,纹枯病、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害较轻,可酌情减少施药次数。其它与现有习惯技术相同。 二、该技术对生态环保的影响 水稻“三控”施肥技术是一项典型的生态环保技术,该技术氮肥利用率高、病虫害少,可以显著减少化肥农药用量,氮肥施用量减少20%左右,氮肥利用率提高10个百分点以上,亩均减少氮肥损失1.70 kg,环境效益十分显著;主要病虫害减少20%以上,每季少打农药1~3次。这不仅提升了稻米食用安全,且有利于维护生态平衡。

获得荣誉:

1、获得荣誉:水稻“三控”施肥技术先后获广东省科学技术一等奖(2012)、广东省农业技术推广一等奖(2011)、2014-2016年度全国农牧渔业丰收奖二等奖和2020-2021年度神农中华农业科技奖二等奖。成果第一完成人钟旭华获2014年度国际作物营养学奖(Norman Borlaug奖)。 2、其他注意事项:(1)保水保肥能力差的土壤,或者密度和基本苗不达要求的,应在插秧后5-7天增施尿素3-5公斤/亩。 (2)若前作是蔬菜或绿肥的,施肥量要酌情减少。

单位信息:

单位名称:广东省农业科学院水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所

联 系 人:钟旭华

联系电话:18998336766

邮 箱:xzhong8@163.com