![]()

计划推广月份:

1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

适宜推广区域:

本技术适用于华南水稻产区,对于反酸田更有效。此外,华南丘陵坡地也是酸性很强的耕地类型,本技术在该类土壤上效果也很好。

解决的主要问题:

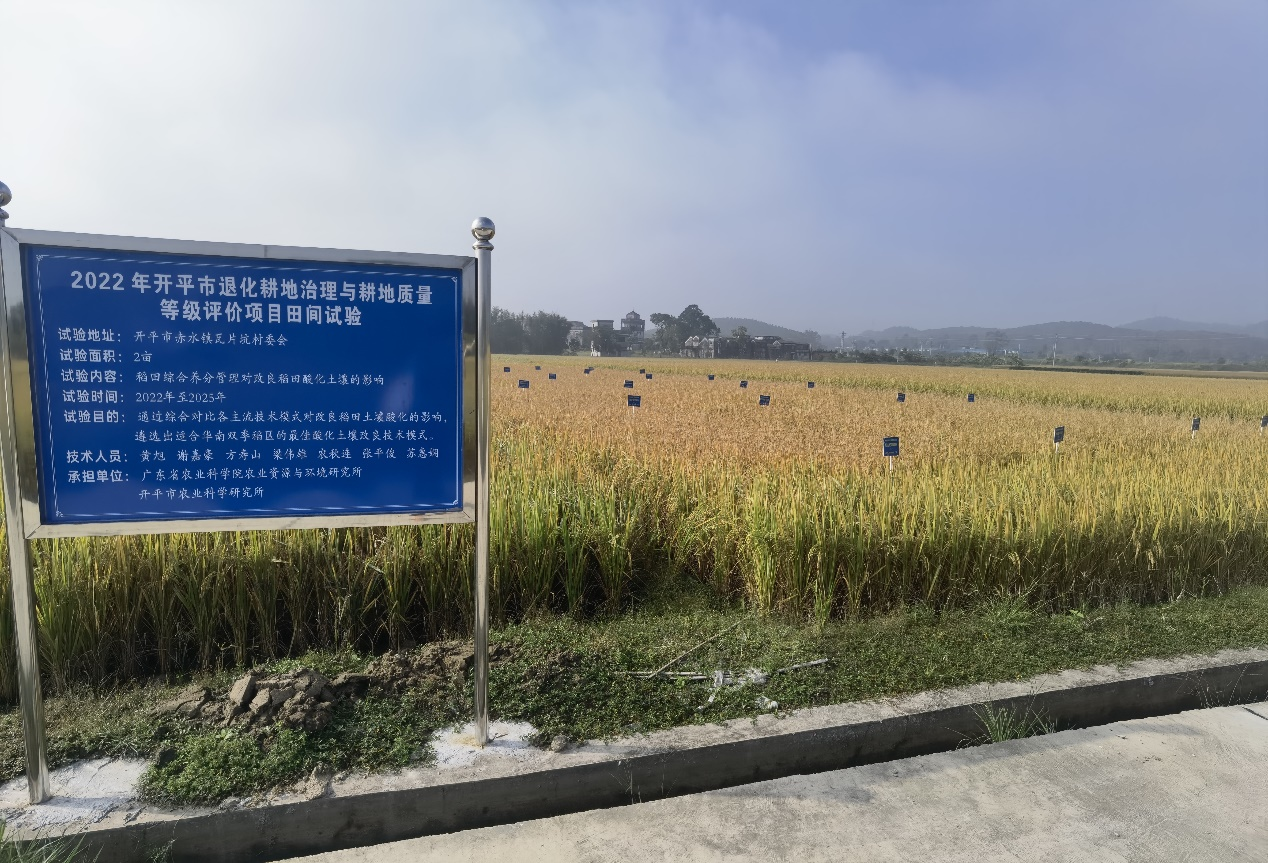

土壤酸化问题是制约水稻产量提升的重要因素之一。据研究,广东省水稻土pH在“九五”期间开始表现为显著(P<0.05)降低趋势,其中,1984-1995年期间,pH平均每年下降0.01单位,而“九五”期间pH平均每年下降0.048单位,“十五”期间pH略有回升,“十一五”期间pH每年平均又下降0.02单位。“十一五”前后期全省626个水稻土样点平均pH为5.49,较“七五’期下降幅度为0.33单位,达到极显著差异水平(P<0.01)。对全省不同监测时期的水田监测点土壤pH进行分级统计,“十一五”期间强酸和酸性土壤分别占3.8%和50%,比“七五’初分别增加3.2%和21.9%。酸性与强酸性土壤存在游离酸、铝毒、锰毒等问题,影响水稻根系发育,进而制约地上部生长,高产水稻品种产量潜力的发挥。近二十年来,在工程、农艺、化学、生物治理低产水稻土等方面具有一定单项技术储备,目前迫切需要针对低产水稻土障碍因子进行技术筛选、改进、研发和集成,形成酸性土壤改良与产量提升配套技术及其模式,创造有利于水稻高产、稳产和优质的“沃土”环境。 为保障国家粮食安全和农田可持续利用,“十一五”期间,本成果单位承担了公益性行业科研专项“华南稻区反酸田和酸性田改良与产量提升技术研究与示范”课题,通过技术筛选和改进、新技术研发和集成,构建配套技术模式等途径,在广东省开展了酸性土壤改良与产量提升技术应用推广,形成华南区稻田生产力提升的重要技术支撑。本技术的应用可有效解决酸性土壤固磷、酸毒、铝毒、锰毒等问题,显著提高酸性土壤生产力。

与现有或者同类技术的比较优势:

1、技术可操作性强,农民易接受 本成果技术研发的碱性复合改良剂原料为矿物或化工品,市场价格较低,技术操作简单,农民使用时,可配合常规化肥一起施用,不增加农民额外用工成本。 2、改土与培肥同步,效果明显 本技术通过碱性复合改良剂如与生物有机肥结合应用,既达到改良土壤酸性的目的,又提高了土壤缓冲性,改善了土壤微生物环境,降低了土壤有害重金属活性,释放了土壤养分潜力。 3、环保安全,不造成二次污染 传统酸性土壤改良的方法是运用石灰,但长期大量施用易引起土壤板结。一些矿物和工业副产物如碱渣、白云石、粉煤灰、磷矿粉、炉渣等虽能起到改良土壤酸性的作用,价格也相对较低廉,但是这些改良剂多存在重金属超标风险。本技术载体碱性复合改良剂营养组成均环保科学,施入土壤后不会造成对生态环境的二次污染。 4、技术效果优势明显 技术通过在南方酸性土壤上开展多年多点大面积示范应用,均获得良好增产增收效果,可提高氮素养分利用率7%-16%,年亩增产达15%-50%,亩增收节支160-240元。 5、技术效果稳定,成熟度高。 已在广州新农科肥业科技有限公司转化,并取得农业部酸性土壤调理剂登记证。

技术要点以及对生态环保的影响:

本技术载体碱性复合改良剂,pH约12,以土施方式应用。应用技术前,应先明确技术应用区域的土壤酸性强弱,可委托当地农技部门进行化验分析,也可采用土壤酸碱度速测仪或pH试纸等方式判断土壤酸度。 依据土壤酸化程度不同,改良剂用量有所不同,其中:1)极强酸性土壤(pH值≤4.0)推荐施用碱性复合改良剂200kg/亩;2)强酸性土壤(4.1≤pH值≤4.5)推荐施用碱性复合改良剂150-200kg/亩;3)酸性土壤(4.6≤pH值≤5.0)推荐施用碱性复合改良剂100-150kg/亩;4)弱酸性土壤(5.1≤pH值≤5.5)推荐施用碱性复合改良剂50-100kg/亩。碱性复合改良剂施用时一般距底肥施用时间至少间隔5天以上;同时,注意应根据土壤pH值取较合理推荐用量,在相应pH范围内pH值偏低限则取高量,偏高限则取低量。 本技术载体经严格选料,不存在重金属超标问题,施入土壤主要是长短效中和H+,提高土壤pH,同时,因添加有华南土壤普遍缺乏的微量元素,可增强土壤养分平衡性,有利于提高肥料养分效率。因此,在适量范围内不会对土壤与环境产生负面效应。

获得荣誉:

本技术产品获国家专利授权,成果技术是2016年国家科技进步二等奖“南方低产水稻土改良与地力提升关键技术”组成内容之一(排名第三),是2020年广东省农业科学院科技进步一等奖“酸性土壤改良与产量提升技术研究及应用”主体内容(排名第一)。“酸性土壤改良技术”于2018、2021、2022年均被列入广东省农业主推技术。本技术载体已在广州新农科肥业科技有限公司转化并获正式登记证。

单位信息:

单位名称:广东省农业科学院农业资源与环境研究所、广东省农业科学院农业资源与环境研究所

联 系 人:唐拴虎

联系电话:13678995657

邮 箱:1006339502@qq.com